中生制药斥资5亿美元收购上海礼新医药控股权!

中国生物制药有限公司(01177)是一家综合性制药企业,专注于肿瘤、肝病、呼吸系统及外科/镇痛领域,业务涵盖药品研发、生产与销售的全产业链。

礼新医药是一家面向全球市场的临床阶段创新药研发公司,公司研发平台全面,具备靶点验证、抗体工程、生产工艺、临床前及临床药物开发等综合研发能力。

7月15日晚,中国生物制药正式宣布收购礼新医药,这一重磅交易迅速引发行业广泛关注。

中生制药收购礼新医药95.09%股权

7月15日晚间,中国生物制药发布公告,宣布拟以不超过9.51亿美元(约合人民币68.22亿元)的交易对价收购礼新医药95.09%股权。

根据公告,若剔除礼新医药集团在交割日的估计现金及银行存款约4.5亿美元,此次收购的净付款额约为5亿美元(约合人民币35.87亿元)。

交易完成后,结合中国生物制药此前已持有的4.91%股权,礼新医药将成为其间接全资附属公司。

受收购消息提振,中生制药股价应声上涨。7月15日收盘时,其股价报6.37港元/股,对应市值1195亿港元。次日股价迎来上涨,以6.72港元/股开盘,此后股价延续涨势。今日开盘价已达6.90港元/股,对应市值1285亿港元。

本次收购完成后,礼新医药的核心研发与管理团队,以及其双抗、ADC(抗体偶联药物)等前沿技术平台将整合至中生制药体系,有望显著提升公司的创新研发能力与国际业务拓展速度。

值得注意的是,虽然此次收购仅有5亿美元的总收购价格,但还是让不少业内人士直呼“赚大了”。作为一家专注于肿瘤免疫治疗的临床阶段创新药企,礼新医药的市场潜力巨大。

礼新医药的发展备受关注

公开信息显示,礼新医药的核心价值在于其差异化的技术平台与产品管线布局。

礼新医药专注于肿瘤免疫和肿瘤微环境领域,建立了LXTAbTM、LX-ADCTM、LX-TDuoTM三大自主研发平台,具备中美澳三地开展临床研究的能力。目前公司拥有8个临床阶段项目,覆盖骨髓瘤、胰腺癌、胃癌等多种适应症。

虽然公司2019年才成立,但在这6年间,公司累计对外授权交易金额近40亿美元,其中两项国际巨头交易引人注目:

2023年5月,礼新医药与阿斯利康达成协议,将新型GPRC5D靶向抗体偶联药物LM-305的全球权益授权给后者,交易总价值达6亿美元,当时该药物尚处于临床前阶段。

2024年11月,礼新医药再与默沙东达成重磅交易,以最高32.88亿美元的价格将PD-1/VEGF双抗LM-299的全球独家权益授予对方。截至目前,礼新已经收到包括预付款和技术转移里程碑付款合计8.88亿美元。

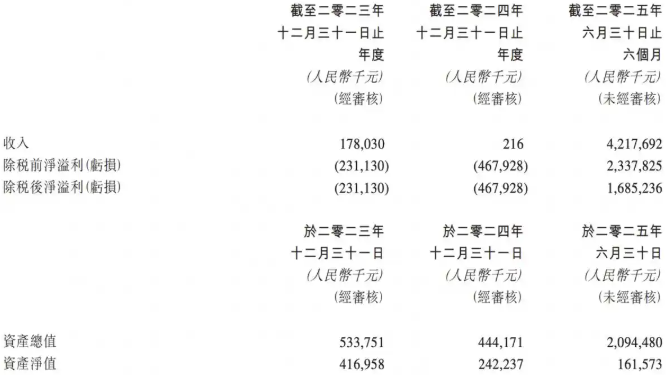

从财务数据来看,礼新医药的表现很符合创新药企的特点,公司收入往往取决于几个关键项目的阶段性成果和付款。2023—2025年,收入分别为1.78亿、21.6万、42.18亿;净利分别为-2.31亿元、-4.68亿元、16.85亿。

这一业绩表现,是创新药企从研发投入期向商业化收获期过渡的生动写照。近年来,在医药行业创新转型的大潮下,包括中生制药在内的传统药企都在加速向创新驱动转型。此次收购礼新医药,正是中生制药实现战略转型的关键布局。

中生制药积极布局转型

中国生物制药绝对是国内最头部的大药企,核心企业包括正大天晴药业集团、北京泰德制药股份有限公司等。2022年至2024年,中生制药营收分别为287.8亿元、279.82亿元、289.19亿元,归母净利润分别为25.44亿元、23.32亿元、35亿元。

对于传统大型药企而言,如何加快转型步伐,蜕变为具备顶尖创新能力的制药企业,已成为行业发展的关键命题。从解决路径来看,无论是选择自主研发还是通过收购策略,核心目标都在于不断丰富和完善企业的创新药物研发管线。

值得关注的是,中生制药的创新转型已初见成效:2024年创新药收入突破120亿元(同比增长21.9%),占总营收比重提升至41.8%。研发管线储备丰富,在研创新药项目达70个,其中肿瘤领域布局尤为突出(39个项目),该领域收入占比已达37.2%,成为公司最重要的业务增长点。

中生制药董事会主席谢其润在收购公告中表示:“礼新医药的加入将显著加速公司在肿瘤创新领域的核心竞争力和国际影响力,为全球癌症患者带来更好的治疗方案。”

从当前情况看,此次收购对双方而言都具有战略价值,但需特别注意的是,礼新医药的研发管线主要集中在临床早期甚至临床前阶段。这一现状带来了显著的不确定性——这些候选药物能否顺利推进至临床开发阶段,又能否最终通过严格的临床试验验证,目前都充满变数。对投资者而言,在评估此次交易带来的短期市场利好的同时,更需理性看待其长期发展潜力。

- 1在中天e财慧app上怎么开通港股通权限?

中天e财慧app是中天证券官方手机交易软件,此篇文章小编想给大家介绍在中天e财慧app上开通港股通权限的方法流程,下面我们一起去了解一下吧! 在中天e财慧app上怎么开通港股通权限?...

- 2国金证券和财通证券美股交易的佣金分别是多少?

- 3在优+理财app中怎么开通北交所权限?

- 410月8日A股市场有股票上市申购吗?

- 5在财通证券中港股通交易的佣金是怎么收取的?

- 6国金证券可以开通美股账户吗?

- 7在翼启航中怎么开通北交所权限?

- 8中草香料是哪个交易所上市的?股票代码是多少?

- 9在中航证券手机软件中怎么开通港股通权限?

- 10万和证券可以开通美股账户吗?

,收到邮件后我们即刻回复,并即刻处理。

,收到邮件后我们即刻回复,并即刻处理。